; CLOCK 10MHz

; PORTB 0:LED緑,1:LED赤

;

LIST P=PIC16F84A ; LIST宣言で使用するPICを16F84Aと定義する

INCLUDE P16F84A.INC ; 設定ファイルp16f84a.incを読み込む

__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF

#define LED_G PORTA,0

#define LED_R PORTA,1

reg20 equ 0x20 ;; 汎用レジスタ 0C ? 4F 68個 (16F84A)

reg21 equ 0x21

ORG 0 ; リセットベクタ(0番地)を指定する

MAIN

BSF STATUS,RP0 ; ファイルレジスタSTATUSのRP0(ビット5)をセット(1)する

→ バンク1

movlw B'11111100'

movwf TRISA ;RA0, 1= 出力 1=入力

CLRF TRISB ;0= 全出力

BCF STATUS,RP0 ; STATUSのRP0をクリア(0) → バンク0戻す

LOOP

;MOVLW B'00000001'

;MOVWF PORTA ; PORTAのRA0をオンにする(LED点灯)

bsf PORTA,1 ;表記方法を変えた

call t1s

bcf PORTA,1

;MOVLW B'00000000' ;;PORTAのRA0をオフにする

;MOVWF PORTA

call t1s

btfss PORTA,2 ;PORTAのRA2が0ならば LOOP11へ

goto LOOP11

GOTO LOOP

LOOP11

;MOVLW B'00000010'

;MOVWF PORTA ; PORTAのRA1をオンにする(LED点灯)

bsf PORTA,0

call t500ms

movlw B'00000000' ;PORTAのRA1をオフする

MOVWF PORTA

;call t500ms

;btfss PORTA,3 ; PORTAのRA3がOならば JMPする

goto LOOP

;goto LOOP11

;----------タイマー 10MHZの時---25サイクル(10us)-------------------

t10us:

goto $+1 ;2サイクル

goto $+1

goto $+1

goto $+1

goto $+1

goto $+1 ;2サイクル

goto $+1

goto $+1

goto $+1

goto $+1

nop

return

t1ms:

movlw D'89' ;w <---89

movwf reg20 ;レジスタを使用する

t1ms_1:

call t10us

decfsz reg20,f ;0でなければ次の行、違えば 次は飛ばす

goto t1ms_1

nop

goto $+1 ;89*28+ 2+2+5-1 =2500サイクル

return

;-------- 25000サイクル--------------

t10ms:

movlw D'10'

movwf reg21

t10ms_1:

call t1ms

decfsz reg21,f

goto t10ms_1

return

;-------- 250000サイクル--------------

t100ms:

movlw D'50'

movwf reg21

t100ms_1:

call t1ms

call t1ms

decfsz reg21,f

goto t100ms_1

return

;-------- 1250000サイクル--------------

t500ms:

movlw D'250'

movwf reg21

t500ms_1:

call t1ms

call t1ms

decfsz reg21,f

goto t500ms_1

return

;----------------------

t1s:

movlw D'250'

movwf reg21

t1s_1:

call t1ms

call t1ms

call t1ms

call t1ms

decfsz reg21,f

goto t1s_1

return

END ; プログラムの終了をアセンブラに指示する

AVRマイコンならC言語下記のようになる

int main () {

//初期化 出力=1 入力=0

PORTA.DIR = 0x00; // 0b0000-0000 全IN

PORTB.DIR = 0x03; // 0b0000-0011

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

AVRマイコンのアセンブラは 下記のように簡単である

start:

ldi w,0

out DDRA,w ; PORTA入力方向設定

out DDRB,w ; PORTB入力

out命令で 設定する

C言語ならば

main(void)

{

TRISA = 0b11111100 ; // 1で入力 0で出力 RA2-RA3入力(RA5は入力専用)

TRISB = 0b00000000 ; // RB3のみ入力、残り全て出力

PORTA = 0b00000000;

while(1) {

例えば、下記はアセンブラのPORTAの設定であるが、

MAIN

BSF STATUS,RP0 ; ファイルレジスタSTATUSのRP0(ビット5)をセット(1)する

→ バンク1

movlw B'11111100'

movwf TRISA ;RA0,1= 出力 1=入力

CLRF TRISB ;0= 全出力

BCF STATUS,RP0 ; STATUSのRP0をクリア(0) → バンク0にもどす

#include <pic.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <xc.h>

#define _XTAL_FREQ 10000000 //PICの外付けクロック 10Mセラロック

__CONFIG(FOSC_HS & DEBUGDIS & LVPDIS & UNPROTECT & MCLRDIS & BOREN & PWRTEN & WDTDIS & INTIO) ;

#pragma config FOSC = HS //セラロック 4M以上

#pragma config WDTE = OFF //ウォッチドッグ

#pragma config PWRTE = ON //電源ON後64ms後にプログラム開始

#pragma config CP = OFF

int main(void)

{

TRISA = 0b11111100 ; // 1で入力 0で出力 RA2-RA3入力(RA5は入力専用)

TRISB = 0b00000000 ; // RB3のみ入力、残り全て出力

PORTA = 0x00;

__delay_ms(500);

RA1 =1 ;

__delay_ms(500);

RA1 = 0;

__delay_ms(500);

RA1 = 1;

__delay_ms(500);

RA1 = 0;

while(1) {

RA0 =1;

__delay_ms(500);

RA0 =0;

__delay_ms(500);

if (RA2 == 0 ) { RA1 = 0 ;} // 1番ピンにHIGHを出力する(LED 点灯)

if(RA3 == 0){RA1 = 1 ;}

}

return 0;

}

AVRと比較して使いづらい点は バンクとページの概念だろう。

例えば、PORTA を入力にする出力にするか を設定する場合、いちいち、バンク1に切り替えて設定して またバンク0にもどし、PORTAをコントロールする。

C言語の場合には、あまり気にしなくてもよいので、AVRとの差は無いと考えてよいだろう。

アセンブラ表記ではーーーー

HSや WDT(ウオッチドッグ)は CONFIGに記載することで設定している

HS_OSC, HS発振モードにする

WDT_OFF ウオッチドッグOFF設定

CP_OFF プロテクトしない

PWRTE_ON 電源ON 時 立ち上がりを遅くする

LED1を1秒間隔で点滅しているとき、SW1を押すと LED2が500ms間隔で点滅する。

SW2を押すと もとに戻って LED1が1秒間隔で点滅する。

C言語で下記のプログラムを組んでみた

LED-0 は500msで点滅していて、SWを押すと LED-1が点灯、SW2を押すと LED-1が消灯する

動作OKである。

ーーーーーーーーー

1)最初はコンパイル成功しているのに、LEDが点灯しなかった。

原因は

#pragma config FOSC = HS

HSは外部クロックでセラロック10M付けていた(16F84Aは内部クロックがない)

この1行を入れていなかったため、

2)LED−1がSWを押さないのに勝手に点滅する

原因は

CPUリセットがかかっていた、ウォッチドッグタイマーが働いて、org 0に戻っていた

#pragma config WDTE = OFF //ウォッチドッグ

この1行加えることで完了

3)PORTAbits.RA0 =1と RA0=1の違い

同じなので 全部 RA0=1 表記にした

工事中ーー

PIC16G48AでLEDを点滅させる事からはじめよう

|

| MPLAB X IDEやXC8をパソコンにインストールしておく |

インストール方法、や使い方は、資料が沢山でているのでPICは楽である

ただ、PICはアセンブラは混乱しやすい、後発のAVRの方がわかりやすいと思う、

バンクーーーー

制御レジスタ 汎用レジスタを区分したもの、7F程度の領域を切り替えてつかう

ページーーーー

、プログラムを書き込むメモリをブロックごとに区切ったもの

ちなみに PIC16F84はページは無い

*昔インテル80系は 8ビットで制御するため、アドレスが7Fまで、、だから切り替えて使う必要があった名残であろう。

32ビット、64ビットで多量メモリを使えるようになると面倒な概念だろう

Z80系、AVRは進化して、その概念がなくなっていると考えればよいだろう、

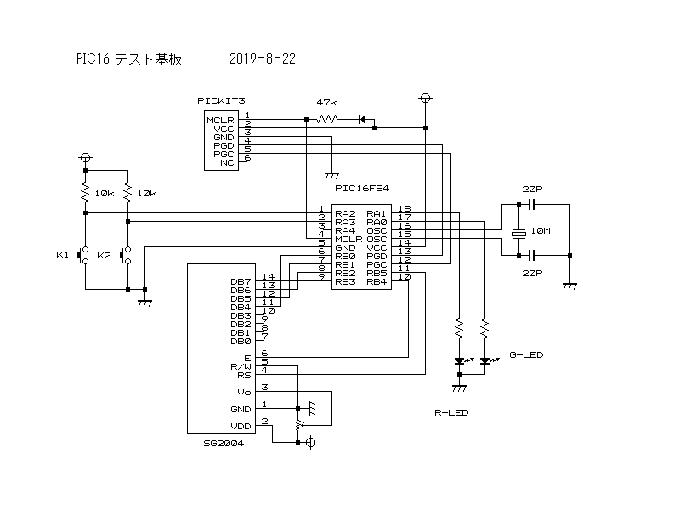

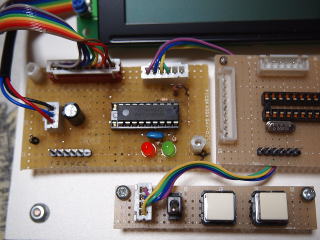

テスト基板は簡単なもので、LED2個、キースイッチ 3個 LCD 2004 4行×20文字

電源 5v をプラボードに取り付けた。

書き換えしながら、ソフトを覚えるので、PICKIT3の接続を回路に組み込んでいる

ICソケットだけの基板は 18F用である